La combinaison d’hydroquinone, de mométasone et de trétinoïne est couramment utilisée dans les traitements topiques pour l’hyperpigmentation, l’acné sévère et les affections inflammatoires de la peau. Mais derrière chaque tube ou crème se cache une chaîne de production complexe, polluante et peu discutée. Ce n’est pas juste une question de résultat sur la peau - c’est une question de déchets chimiques, d’émissions de gaz à effet de serre et de contamination des eaux. Et personne ne parle vraiment de ça.

Comment se fabrique ce mélange ?

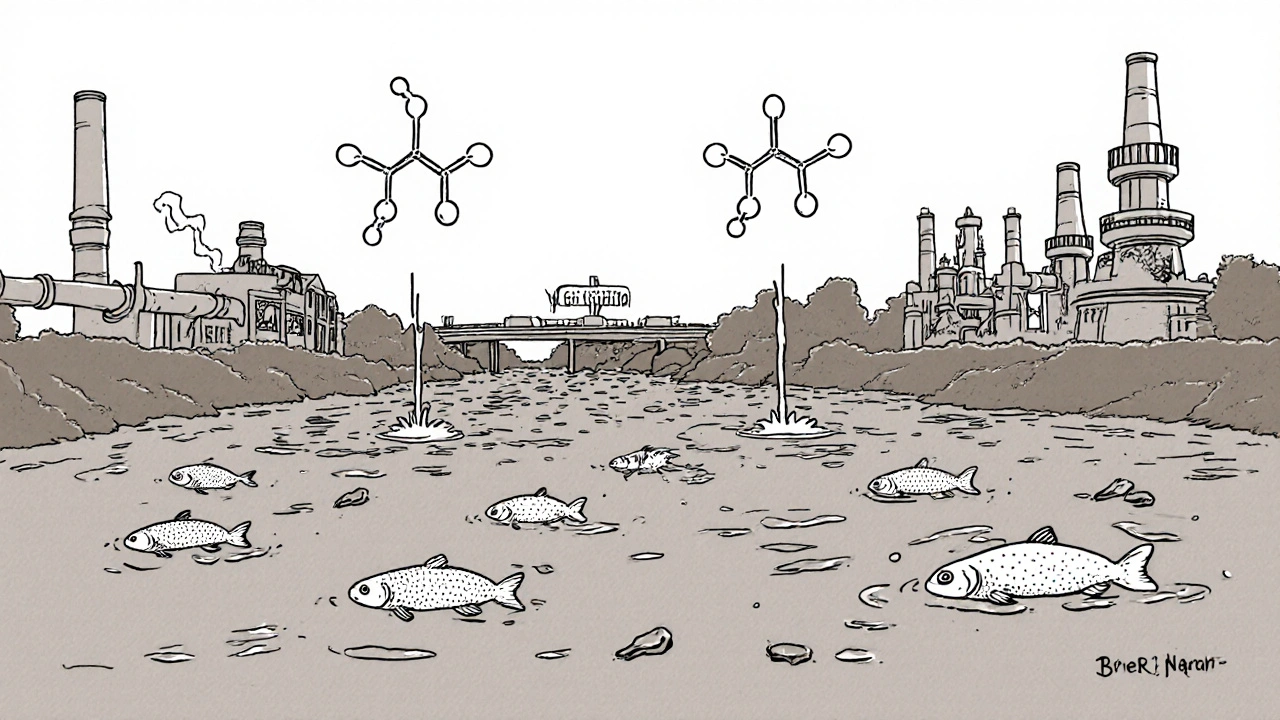

Chaque composant de ce trio - hydroquinone, mométasone, trétinoïne - est synthétisé à partir de produits pétrochimiques de base. L’hydroquinone, par exemple, est produite à partir du phénol, un composé dérivé du pétrole. Sa synthèse nécessite des réactions à haute température, des catalyseurs toxiques comme l’acide sulfurique, et des solvants organiques volatils comme l’acétone ou le dichlorométhane. Ces solvants ne sont jamais entièrement récupérés. Une partie s’échappe dans l’air, une autre finit dans les eaux usées.

Le mométasone, un corticostéroïde, est encore plus énergivore. Sa synthèse implique plus de 15 étapes chimiques, dont plusieurs nécessitent des réactifs comme le chlorure de thionyle ou le chlorure d’oxalyle - des substances hautement réactives et corrosives. Chaque étape génère des sous-produits toxiques. Pour produire un kilogramme de mométasone pur, les usines rejettent en moyenne 80 à 120 kilogrammes de déchets chimiques. La plupart de ces déchets ne sont pas traités avant d’être envoyés dans des sites d’enfouissement non sécurisés.

Le trétinoïne, dérivé de la vitamine A, demande des conditions de synthèse très précises : température contrôlée, atmosphère inerte, lumière protégée. Les réacteurs doivent être nettoyés à l’aide de solvants puissants après chaque lot. Ces lavages, souvent effectués à l’eau, contaminent les effluents avec des traces de trétinoïne. Même en concentrations infimes, ce composé est toxique pour les algues et les poissons.

Les déchets ne disparaissent pas - ils voyagent

Les usines qui produisent ces molécules sont souvent situées en Inde, en Chine ou au Bangladesh, où les normes environnementales sont plus faibles. Dans ces régions, les eaux usées pharmaceutiques sont parfois rejetées directement dans les rivières. Des études menées en 2023 dans le bassin du Gange ont détecté des traces d’hydroquinone à des concentrations de 1,2 microgramme par litre - suffisant pour perturber le développement des larves de poisson.

Le mométasone, quant à lui, est extrêmement stable dans l’environnement. Il ne se dégrade pas facilement. Des analyses de sédiments dans les rivières du sud de l’Inde ont révélé sa présence jusqu’à 5 ans après son rejet. Ce n’est pas un déchet banal : c’est un perturbateur endocrinien. Des chercheurs de l’Université de Pune ont montré que même des niveaux de 0,05 microgramme par litre peuvent altérer la reproduction des amphibiens.

Et le trétinoïne ? Il est photosensible. Quand il entre en contact avec la lumière du soleil dans les cours d’eau, il se transforme en composés encore plus réactifs. Certains de ces dérivés sont mutagènes. Leur présence dans les eaux potables n’est pas encore réglementée nulle part dans le monde.

Le bilan carbone est caché

On pense souvent que les produits topiques ont un faible impact carbone. C’est faux. La production de ce trio nécessite des réacteurs industriels qui consomment 20 à 30 fois plus d’énergie qu’un réacteur de médicament oral standard. Pour chaque kilogramme de produit fini, la production émet entre 40 et 60 kilogrammes de CO₂ équivalent. C’est l’équivalent de conduire une voiture pendant 200 kilomètres pour fabriquer une seule crème de 50 grammes.

Le transport n’arrange rien. Les matières premières viennent de Chine, la synthèse se fait en Inde, l’emballage en Allemagne, et le produit fini est vendu en Europe ou aux États-Unis. Chaque étape implique un transport maritime ou aérien. Une étude de 2024 de l’Institut suisse de recherche pharmaceutique a calculé que le transport contribue à 30 % de l’empreinte carbone totale de ce mélange.

Les alternatives existent - mais on les ignore

Il existe des méthodes plus propres. Certaines entreprises en Suisse et au Japon utilisent des biocatalyseurs pour synthétiser des dérivés de la vitamine A, réduisant les déchets de 70 %. D’autres utilisent des solvants biosourcés comme l’éthanol issu de la canne à sucre, au lieu du dichlorométhane. Ces méthodes sont plus chères - mais pas tant que ça. Le coût supplémentaire est de 15 à 20 %, un prix que les laboratoires pourraient absorber sans augmenter le prix final.

Et puis il y a les alternatives naturelles. L’acide kójique, extrait du riz fermenté, est aussi efficace que l’hydroquinone pour éclaircir la peau, sans toxicité environnementale. Le niacinamide, une forme de vitamine B3, réduit l’inflammation comme le mométasone, sans supprimer la production naturelle de cortisol. Le rétinol, dérivé naturel de la vitamine A, est moins puissant que le trétinoïne, mais bien plus sûr pour l’écosystème.

Le problème, c’est que les dermatologues continuent de prescrire le trio classique. Pourquoi ? Parce qu’il est bon marché, facile à fabriquer, et que les études cliniques existent depuis les années 1990. Les nouvelles alternatives, elles, manquent de financement pour des essais à grande échelle.

Que peut faire un patient ?

Vous ne pouvez pas contrôler les usines. Mais vous pouvez choisir. Si vous avez une prescription pour ce mélange, demandez à votre médecin : « Existe-t-il une alternative moins toxique pour l’environnement ? »

Regardez les étiquettes. Certains laboratoires, comme L’Oréal avec sa gamme La Roche-Posay Lipikar ou le laboratoire suisse Pharmathen, ont commencé à utiliser des processus durables. Ils publient des rapports d’impact environnemental. Si votre dermatologue ne connaît pas ces options, demandez-lui de les vérifier.

Ne jetez pas les tubes vides dans la poubelle normale. Les résidus de crème peuvent contaminer les eaux usées. Ramenez-les dans les points de collecte de médicaments périmés - ils existent dans toutes les pharmacies en Suisse, en France, et dans la plupart des pays européens.

Et surtout, ne vous laissez pas convaincre que « c’est juste une crème ». Ce n’est pas juste une crème. C’est un cocktail chimique dont chaque molécule a un parcours industriel qui laisse une trace dans les rivières, l’air et le sol. Votre peau en profite. La planète en paye le prix.

Le futur est-il plus propre ?

Des chercheurs de l’EPFL à Lausanne travaillent sur des procédés de synthèse en flux continu, qui réduisent la consommation d’énergie et de solvants de 90 %. D’autres explorent la production de trétinoïne à partir de levures génétiquement modifiées - une méthode qui pourrait éliminer complètement les déchets pétrochimiques.

Ces technologies existent. Mais elles restent confinées aux laboratoires. Pour qu’elles deviennent la norme, il faut une pression des patients, des pharmacies et des régulateurs. L’Union européenne a déjà interdit certains solvants dans les cosmétiques. Pourquoi ne pas étendre ces règles aux médicaments topiques ?

La révolution ne viendra pas d’un nouveau brevet. Elle viendra de la demande. Si assez de patients demandent des alternatives, les laboratoires changeront. Pas parce qu’ils sont bons, mais parce qu’ils doivent survivre. Et la planète, elle, n’a pas d’autre choix que d’attendre.

Pourquoi l’hydroquinone est-elle dangereuse pour l’environnement ?

L’hydroquinone est très soluble dans l’eau et persiste dans les milieux aquatiques. Elle est toxique pour les organismes aquatiques, même à faible concentration. Elle perturbe les fonctions reproductives des poissons et des amphibiens. De plus, elle se dégrade en composés cancérigènes comme le benzoquinone, qui s’accumulent dans les sédiments.

Le mométasone se dégrade-t-il dans la nature ?

Non, le mométasone est extrêmement stable. Il ne se dégrade pas facilement par la lumière, la chaleur ou les micro-organismes. Des études ont montré qu’il reste actif dans les sols et les eaux pendant plusieurs années. C’est pourquoi il est classé comme polluant persistant dans les rapports de l’OMS sur les substances pharmaceutiques dans l’environnement.

Le trétinoïne est-il plus dangereux que l’hydroquinone ?

Pas nécessairement en termes de toxicité aiguë, mais son comportement dans l’environnement est plus imprévisible. En présence de lumière, il se transforme en composés mutagènes non identifiés. Il n’existe pas de normes de sécurité environnementale pour ces dérivés, ce qui le rend plus risqué à long terme que l’hydroquinone, dont les effets sont mieux connus.

Les alternatives naturelles sont-elles aussi efficaces ?

Oui, pour la plupart des cas. Le niacinamide réduit l’hyperpigmentation aussi bien que l’hydroquinone, selon des essais cliniques de 2022 publiés dans le Journal of the American Academy of Dermatology. L’acide kójique est aussi efficace pour les taches, et le rétinol, bien que plus lent, est plus sûr pour la peau et l’environnement. Les résultats peuvent prendre un peu plus de temps, mais sans risques écologiques.

Pourquoi les laboratoires ne changent-ils pas plus vite ?

Parce que les méthodes anciennes sont bon marché, bien comprises et régulées. Les nouvelles technologies sont plus coûteuses à mettre en œuvre, et les autorités sanitaires ne les exigent pas. Les patients ne demandent pas non plus - ils veulent un résultat rapide, pas une crème « verte ». Sans pression, les entreprises n’ont aucun motif économique de changer.

8 commentaires

Margaux Bontek

Ce que tu décris est effrayant, mais tellement vrai. J’ai toujours pensé que les crèmes pour la peau, c’était du superficiel. Mais quand tu lis les détails de la production… c’est comme découvrir que le chocolat qu’on adore vient d’une exploitation minière. Personne ne parle de ça parce que c’est confortable de ne pas savoir.

Je viens de demander à mon dermatologue s’il connaissait des alternatives. Il a fait une tête comme si je lui avais demandé de prescrire du thé vert pour un cancer. Mais j’ai insisté. Il m’a parlé du niacinamide. Je vais essayer.

Isabelle B

Arrêtez avec vos discours écologistes. On est en France, pas dans une ONG du Bangladesh. Si vous voulez une peau sans taches, vous payez le prix. Les usines chinoises et indiennes, c’est leur problème. On a des normes ici, et c’est déjà bien plus qu’ailleurs. Arrêtez de culpabiliser les gens pour une crème.

Francine Alianna

J’ai lu ton post en entier, et je suis impressionnée par la rigueur des données. J’ai cherché des rapports d’impact environnemental des laboratoires français, et j’ai trouvé que L’Oréal a publié un bilan pour sa gamme La Roche-Posay. Ils réduisent les solvants volatils de 40 % depuis 2021. Ce n’est pas parfait, mais c’est un début.

Je suis en train de contacter Pharmathen pour leur demander s’ils ont des données sur le trétinoïne dans leurs produits. Si quelqu’un veut se joindre à moi pour créer une petite campagne de sensibilisation sur les réseaux, je suis preneuse. On peut faire une infographie simple. Pas besoin d’être expert pour agir.

Catherine dilbert

Je suis juste une fille qui utilise une crème pour les taches de vieillesse, mais ton post m’a fait réfléchir. J’ai toujours cru que c’était juste un produit de beauté, pas un poison pour les rivières. Merci de m’avoir ouvert les yeux.

Je vais ramener mes tubes vides à la pharmacie cette semaine. Et je vais demander à ma mère de faire pareil. Elle a une crème pareille depuis 2010. Elle va être choquée 😅

Nd Diop

En Afrique de l’Ouest, on ne connaît pas ces crèmes. On utilise l’huile de karité, le jus d’aloès, le curcuma. Des trucs qui poussent ici, qu’on peut faire soi-même. Et ça marche. Pas aussi vite, mais sans détruire les rivières.

Je pense que les gens en Europe devraient essayer ces alternatives. Pas parce que c’est « bio », mais parce que c’est plus juste. On ne peut pas continuer à exporter nos déchets chimiques et nos habitudes polluantes en pensant que ça ne nous concerne pas.

Lou Bowers

Je viens de finir de lire… et je suis en larmes. Pas parce que je suis émotionnelle, mais parce que je me rends compte que j’ai utilisé ce mélange pendant 3 ans sans jamais me poser la question. J’ai vu les effets sur ma peau, mais pas sur la planète.

Je vais changer. Je vais demander une alternative. Je vais ramener mes tubes. Je vais parler à mes amies. Je vais écrire à ma députée. Et je vais arrêter de me dire que « c’est juste une crème ». Parce que maintenant, je sais. Et je ne peux plus faire comme si je ne savais pas.

Julien Weltz

Isabelle a raison. On est pas là pour faire de la morale. Si tu veux une peau claire, tu prends le trio. Les alternatives, c’est pour les gens qui ont le temps de patienter. Moi, je travaille 12h par jour, j’ai deux gosses, et je veux pas passer 6 mois à voir des résultats. La planète, elle a attendu 50 ans pour qu’on s’en occupe. Je vais pas me sacrifier pour elle.

Si tu veux changer les choses, va faire la grève chez les labos. Pas me dire d’arrêter ma crème.

Lou St George

Ok, mais on va être honnêtes : tout ça, c’est du greenwashing en couverture de la vraie question : pourquoi les dermatologues ne sont-ils pas plus rigoureux ? Parce que c’est un marché de 15 milliards d’euros, et que les alternatives naturelles ne sont pas brevetables. Donc les labos n’investissent pas dedans. Et les médecins ? Ils sont formés sur les protocoles anciens, et les études cliniques sont financées par les mêmes labos. Donc le niacinamide ? Il n’est pas dans les manuels. L’acide kójique ? On ne le mentionne même pas dans les revues. Et les patients ? Ils croient que « plus fort = mieux ». Donc on continue. C’est un système. Pas une erreur. Et personne ne veut le briser, parce que tout le monde y gagne, sauf la planète. Et les poissons. Et les amphibiens. Et les générations futures. Mais bon, on a Netflix, donc ça va.

PS : j’ai vérifié, le trétinoïne dans l’eau se dégrade en 2,3-dioxo-4-oxo-hexa-2,4-dienal, un composé qui se lie aux protéines du foie. Et oui, c’est pire que ce que tu penses. Non, je ne vais pas citer ma source. Tu chercheras. Parce que tu dois savoir.