Le Kaposi sarcome est une tumeur vasculaire rare qui se développe principalement chez les personnes immunodéprimées, notamment celles infectées par le VIH (SIDA). Cette maladie a connu une résurgence dramatique avec l’épidémie du VIH au cours des années 1980, créant un lien étroit qui intrigue encore les cliniciens aujourd’hui.

Qu’est‑ce que le Kaposi sarcome ?

Le Kaposi sarcome (KS) est une prolifération maligne des cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins. Il se manifeste sous forme de lésions cutanées violacées, mais peut également toucher les muqueuses, les organes internes et le système lymphatique. Histologiquement, on observe des espaces vasculaires ectasiés remplis de sang et une inflammation chronique.

Épidémiologie : pourquoi le KS est‑il si fréquent chez les patients VIH+ ?

Avant l’apparition du VIH, le KS était principalement observé chez les hommes d’origine méditerranéenne ou d’ascendance ashkénaze, et chez les patients transplantés. L’introduction du VIH a fait exploser les cas : dans les pays à forte prévalence du VIH, jusqu’à 20 % des patients non traités développent un KS au cours de la première année d’infection. Cette hausse s’explique par la combinaison de deux facteurs clés : le virus VIH qui affaiblit le système immunitaire et l’infection concomitante par le HHV-8 (herpèsvirus humain 8), l’agent étiologique du KS.

Rôle du HHV‑8 dans la pathogenèse du KS

Le HHV‑8, également appelé virus du sarcome de Kaposi, infecte les cellules endothéliales et les lymphocytes B. Chez une personne immunocompétente, le virus reste généralement latent, contrôlé par les cellules T. Lorsque le système immunitaire est affaibli par le VIH, le HHV‑8 se réactive, stimule l’expression de protéines virales qui favorisent l’angiogenèse et la prolifération cellulaire. Ces protéines, comme le vGPCR, agissent comme des oncogènes, déclenchant la formation de nouvelles voies sanguines et la croissance tumorale.

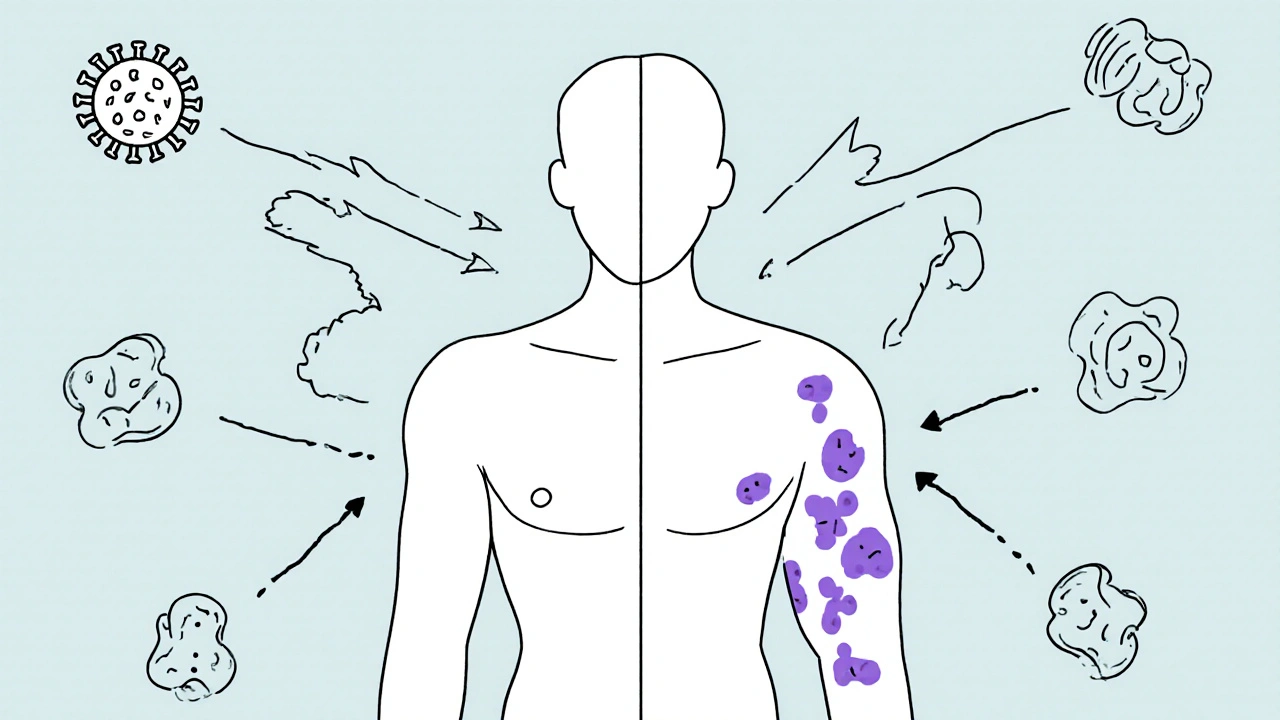

Manifestations cliniques du KS chez les patients VIH+

- Lésions cutanées : macules, papules ou nodules violacés, souvent sur les pieds, les jambes, le visage et le tronc.

- Lésions muqueuses : plaques rouges ou violetâtres sur la bouche, le pharynx ou le pénis.

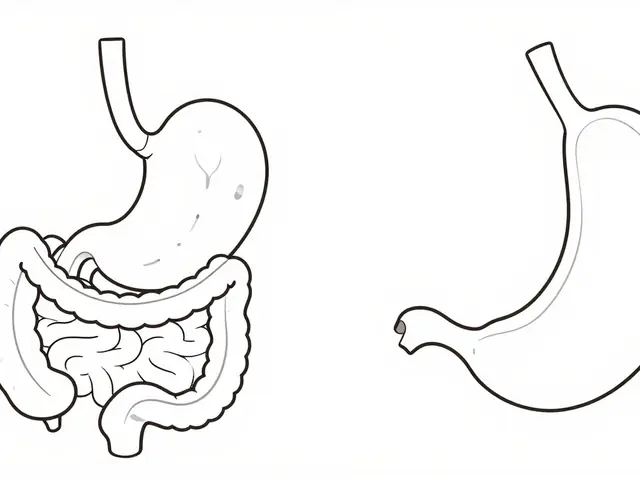

- Atteinte viscérale : foie, poumons, tractus gastro‑intestinal, pouvant provoquer hémorragies ou insuffisance respiratoire.

- Symptômes systémiques : fièvre, perte de poids, malaise, souvent confondus avec les infections opportunistes du SIDA.

Diagnostic : quelles étapes suivre ?

- Examen clinique : recherche de lésions cutanées et muqueuses.

- Biopsie : confirmation histologique du KS, recherche de cellules endothéliales atypiques.

- Tests virologiques : sérologie du HHV‑8, dosage de la charge virale VIH et du nombre de cellules CD4⁺.

- Imagerie : scanner thoraco‑abdominal ou endoscopie pour évaluer l’atteinte interne.

Traitement et prise en charge

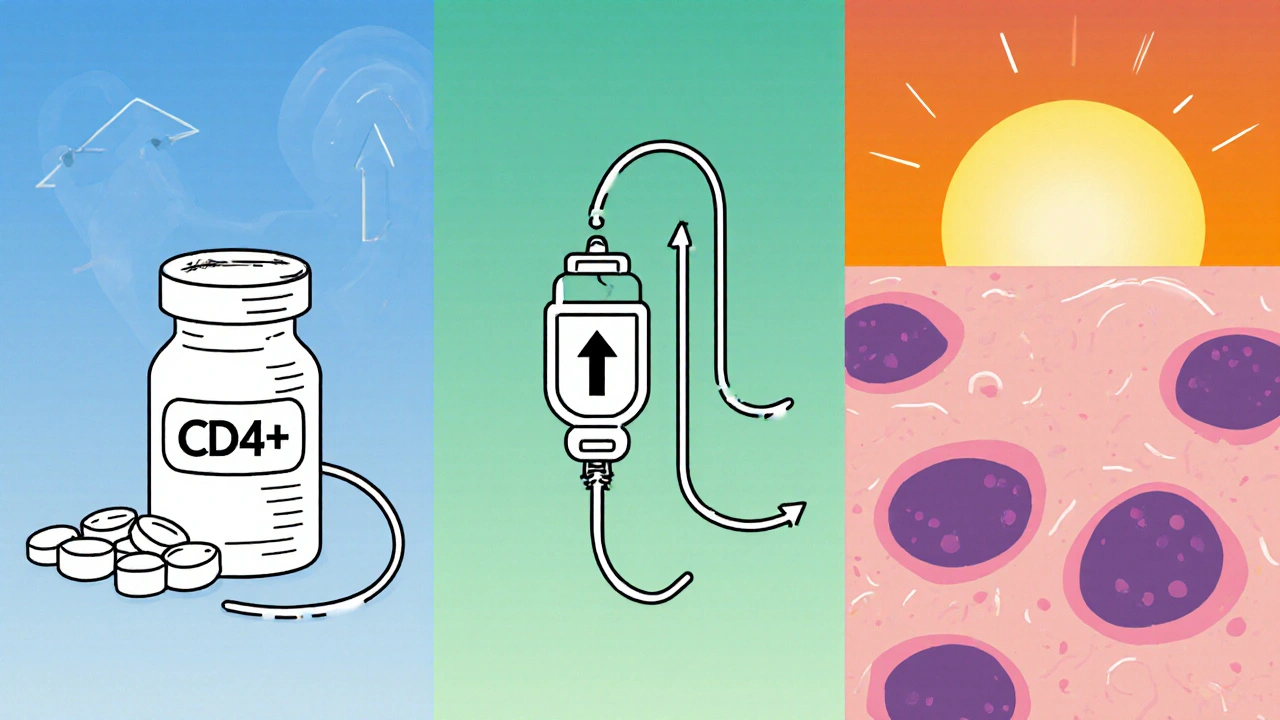

Le traitement du KS repose sur deux piliers : la maîtrise du VIH grâce aux traitements antirétroviraux (TAR) et les thérapies spécifiques du sarcome.

- Antirétroviraux combinés (cART) : la restauration du système immunitaire réduit significativement la progression du KS. Une augmentation du nombre de CD4⁺ au‑delà de 200 cellules/µL est généralement corrélée à une rémission.

- Cytotoxicité : chimiothérapie (doxorubicine, liposomal anthracycline) pour les formes avancées.

- Thérapies ciblées : inhibiteurs de l’angiogenèse (bevacizumab) ou inhibiteurs de mTOR (sirolimus) en cours d’étude.

- Radiothérapie locale : soulagement des lésions cutanées douloureuses ou hémorragiques.

L’objectif global est de contrôler l’infection VIH, d’éliminer l’activité du HHV‑8 et de réduire la charge tumorale. Les protocoles modernes recommandent d’entamer le cART dès le diagnostic de VIH, puis d’ajuster la thérapie anticancéreuse en fonction de la réponse immunologique.

Prévention et perspectives futures

La prévention du KS passe d’abord par la prévention de l’infection VIH : programmes de dépistage, prophylaxie pré‑exposition (PrEP) et éducation sexuelle. Chez les personnes VIH‑positives, le dépistage systématique du HHV‑8 n’est pas encore recommandé, mais des études suggèrent que le suivi régulier de la charge virale VIH et du nombre de CD4⁺ permet d’anticiper le risque de KS.

En 2024, de nouveaux agents antiviraux ciblant spécifiquement le HHV‑8 (comme le cidofovir modifié) sont en phase II d’essais cliniques. Parallèlement, les immunothérapies basées sur les inhibiteurs de PD‑1/PD‑L1 montrent des réponses prometteuses chez les patients avec KS réfractaire.

Tableau comparatif de l’incidence du KS selon le statut VIH

| Pays / Région | VIH⁺ | VIH‑ |

|---|---|---|

| Afrique subsaharienne | 150 | 2 |

| Europe occidentale | 30 | 0.1 |

| Amérique du Nord | 25 | 0.05 |

| Asie du Sud‑Est | 45 | 0.2 |

Questions fréquentes

Le KS disparaît‑il toujours avec le traitement antirétroviral ?

Chez la majorité des patients, le cART rétablit l’immunité et entraîne une rémission partielle ou totale du KS. Cependant, les formes avancées peuvent persister et nécessiter une chimiothérapie ou des thérapies ciblées.

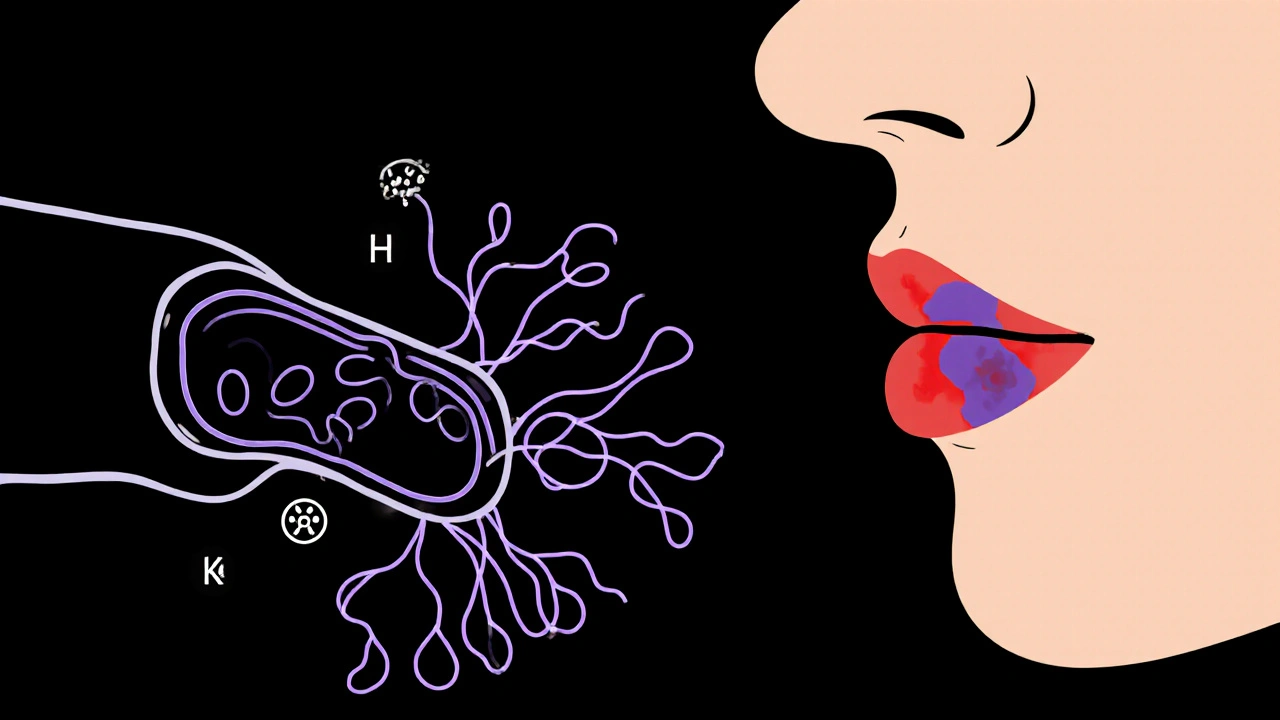

Le HHV‑8 se transmet‑t‑il de la même façon que le VIH ?

Le HHV‑8 se transmet surtout par la salive, les contacts sexuels et parfois par le sang. La transmission verticale (de la mère à l’enfant) est rare, contrairement au VIH qui se transmet surtout par le sang, les rapports sexuels non protégés et la mère‑enfant.

Quelles sont les principales lésions cutanées du KS ?

Des macules ou papules violacées, parfois nodules fermes, qui peuvent s’étendre en plaques. Elles sont souvent indolores mais peuvent saigner sous frottement.

Le dépistage du HHV‑8 est‑il recommandé chez les patients VIH⁺ ?

Actuellement, le dépistage systématique du HHV‑8 n’est pas recommandé. Le suivi clinique du KS reste la méthode principale, avec des biopsies en cas de doute.

Existe‑t‑il des vaccins contre le HHV‑8 ?

À ce jour, aucun vaccin n’est disponible. La recherche en est à un stade précoce, principalement des études sur les vaccins à vecteur viral.

10 commentaires

Claire Drayton

Ce sujet me touche profondément. J’ai perdu un proche à cause du KS et du VIH.

Jean Rooney

Il est étonnant que l’on doive encore rappeler que le lien entre le VIH et le sarcome de Kaposi est bien établi depuis des décennies. Néanmoins, votre texte semble négliger l’impact des politiques sanitaires françaises, qui, contrairement à d’autres nations, ont tardé à mettre en œuvre des programmes de dépistage efficaces.

louise dea

Je comprend tout a fait ce que tu dis, c’est vraiment dur de voir des gens souffrir ainsi. C’est important de garder espoir et de soutenir ceux qui luttent contre le KS et le VIH, même si le chemin est long.

Delphine Schaller

Le texte, bien que complet, omet toutefois de souligner que la prévention du HHV‑8 reste marginale; en outre, il aurait fallu insister sur l’importance du suivi immunologique-le CD4 + étant essentiel-pour anticiper l’apparition du KS.

Serge Stikine

Le sarcome de Kaposi apparaît comme une ombre sinistre dans le paysage de la maladie immunodéprimée, rappelant la fragilité de nos défenses naturelles.

Jacqueline Pham

Bien que la présentation soit claire, il aurait été judicieux d’inclure davantage de données épidémiologiques récentes, surtout concernant les régions d’Afrique subsaharienne où le KS reste une menace majeure.

demba sy

La connexion virus humain 8 et VIH montre que la maladie n’est pas seulement biologique elle reflète aussi nos sociétés qui créent des conditions où ces virus prospèrent

olivier bernard

Le Kaposi sarcome est une manifestation visible d’un système immunitaire affaibli.

Il rappelle que les virus peuvent profiter de toute faiblesse de notre corps.

Le VIH, en détruisant les cellules CD4, crée ce terrain propice.

Le HHV‑8, normalement latent, se réactive alors sans contrôle.

Cette réactivation entraîne la formation de lésions cutanées typiques.

Les patients ressentent souvent de l’inconfort et de la peur.

Le diagnostic précoce permet d’intervenir plus rapidement.

Les biopsies et les tests de charge virale restent indispensables.

Le traitement antirétroviral efficace restaure partiellement l’immunité.

En parallèle, la chimiothérapie peut réduire la taille des lésions.

Les nouvelles thérapies ciblées, comme les inhibiteurs d’angiogenèse, offrent de l’espoir.

La prévention du VIH demeure la meilleure façon d’éviter le KS.

Les programmes de dépistage et la PrEP sont des outils clés.

La recherche continue d’explorer des vaccins contre le HHV‑8.

En fin de compte, la collaboration entre patients, médecins et scientifiques est essentielle pour vaincre ces maladies.

Martine Sousse

Merci pour ce partage, c’est vraiment enrichissant de lire un texte aussi complet.

Etienne Lamarre

Il ne faut pas ignorer que les grands laboratoires pharmaceutiques ont intérêt à minimiser la visibilité du HHV‑8 afin de protéger leurs profits sur les traitements antirétroviraux. Les essais cliniques en cours sont souvent retardés ou sous‑financés, ce qui maintient la population vulnérable dans l’obscurité. Ainsi, la vraie guérison reste hors de portée tant que les véritables motivations ne seront pas révélées.