Test VIH-1/2 est le principal outil de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine. Pourtant, de nombreuses idées reçues circulent et compliquent la décision de se faire tester. Cet article décortique les mythes les plus répandus, explique le fonctionnement réel du test, indique quand il faut se faire dépister et donne des conseils pour bien interpréter les résultats.

Mythe n°1 : "Seuls les groupes à risque peuvent être infectés"

Il est facile de penser que le VIH est limité à certaines populations, mais la réalité est bien différente. Le virus se transmet par le sang, les rapports sexuels non protégés et de la mère à l’enfant, indépendamment de l’âge, du sexe ou de l’orientation sexuelle. En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique rapporte que près de 30 % des nouvelles infections en 2024 touchent des personnes qui ne s’identifient pas à un groupe traditionnellement considéré comme à risque.

Mythe n°2 : "Un résultat positif signifie une infection immédiate"

Après une exposition, le corps met du temps à produire des anticorps détectables. Cette période, appelée Fenêtre sérologique, dure généralement de 2 à 6 semaines pour le VIH-1 et peut être un peu plus longue pour le VIH-2. Un résultat positif très tôt après une suspicion d’exposition peut donc refléter une infection récente non encore pleinement détectable par les tests standards.

Mythe n°3 : "Le test VIH-1/2 est infaillible à 100 %"

Comme tout test biologique, le test VIH-1/2 a une sensibilité et une spécificité élevées (plus de 99,5 % dans les laboratoires certifiés) mais il existe toujours un risque de faux‑positifs ou de faux‑négatifs. Les faux‑positifs sont souvent résolus par un second test de confirmation, comme le test de Western blot ou la PCR. Les faux‑négatifs, eux, surviennent surtout pendant la fenêtre sérologique ou si le prélèvement est mal réalisé.

Mythe n°4 : "Le test est trop coûteux et difficile d’accès"

En Suisse, le dépistage du VIH est gratuit dans les centres de santé publique, les associations de lutte contre le VIH et de nombreux cabinets de médecine générale. Des campagnes de l’OMS et du CDC ont permis de développer des points de dépistage anonymes et sans rendez‑vous dans les grandes villes, y compris à Lausanne.

Mythe n°5 : "Se faire tester suffit à se protéger"

Le dépistage est une étape cruciale, mais il ne remplace pas les mesures de prévention : utilisation systématique de préservatifs, prophylaxie pré‑exposition (PrEP) pour les personnes à haut risque, et traitements antirétroviraux (TAR) pour les personnes déjà infectées afin de réduire la charge virale à zéro, ce qui rend la transmission quasiment impossible (U=U). Le dépistage doit donc s’inscrire dans une démarche globale de santé sexuelle.

Comment fonctionne réellement le test VIH-1/2 ?

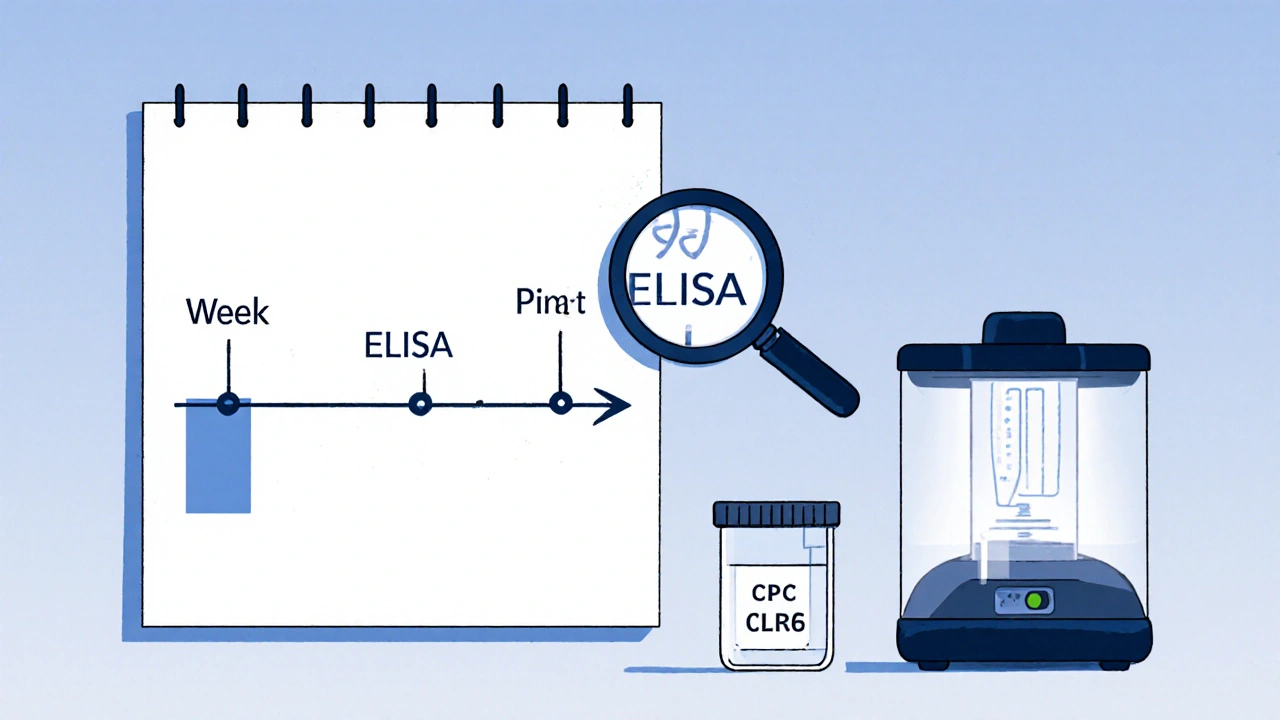

Le processus standard se compose de deux étapes :

- Test de dépistage initial (ELISA) : un sang ou un prélèvement oral est analysé pour détecter les anticorps anti‑VIH ou les antigènes p24. Ce test est très sensible et permet de détecter une infection dès la fin de la fenêtre sérologique.

- Test de confirmation : si le résultat du premier test est positif, on réalise un Western blot, un immunofluorescence indirecte ou une PCR pour quantifier la charge virale et identifier le type (VIH-1 ou VIH-2).

Le ELISA (enzyme‑linked immunosorbent assay) reste la référence mondiale grâce à sa rapidité (15‑20 minutes) et à son coût réduit. La PCR, quant à elle, détecte le matériel génétique du virus et est indispensable dans les cas d’infection récente ou de suivi du traitement.

Quand se faire dépister ?

- Après tout contact à risque (relations sexuelles non protégées, partage d’aiguilles, etc.) - attendre au moins 4 semaines pour un test ELISA afin de couvrir la fenêtre sérologique.

- Si vous avez des symptômes compatibles avec une infection aiguë (fièvre, éruption cutanée, maux de gorge) - un test PCR peut être recommandé.

- Dans le cadre de suivi médical régulier : les personnes à risque continuent le dépistage au moins une fois par an.

- Avant une grossesse ou avant de commencer une prophylaxie pré‑exposition (PrEP).

Comment interpréter les résultats ?

Un résultat négatif indique l’absence d’anticorps détectables à ce moment‑là ; il ne garantit pas que vous n’avez pas été infecté récemment. Un résultat positif doit toujours être confirmé par un second test. En cas de doute, votre professionnel de santé pourra prescrire une PCR pour déterminer la charge virale et le type de VIH.

Tableau récapitulatif : Mythes vs Réalités

| Mythe | Réalité |

|---|---|

| Seuls les groupes à risque sont infectés | Le VIH peut toucher toute personne exposée au sang ou aux fluides corporels |

| Un résultat positif = infection immédiate | La fenêtre sérologique peut retarder la détection ; le PCR confirme les infections récentes |

| Test 100 % fiable | Faux‑positifs/negatifs existent ; confirmés par tests supplémentaires |

| Coût prohibitif et difficile d’accès | Gratuit dans les centres publics; points de dépistage anonymes partout en Suisse |

| Seul le test protège contre le VIH | Prévention (préservatifs, PrEP) et traitement (TAR) sont complémentaires au dépistage |

Checklist rapide avant de se faire tester

- Vérifier la date du dernier contact à risque ; attendre 4 semaines si possible.

- Choisir un centre de dépistage gratuit ou anonyme près de chez vous.

- Préparer vos questions : quand revenir pour le résultat, besoin d’une confirmation, suivi.

- Informer votre professionnel de santé de tout traitement ou vaccination récente.

- Planifier, le cas échéant, une prise en charge rapide (PrEP, TAR).

FAQ - Questions fréquentes

Combien de temps faut‑il attendre avant de refaire un test après une exposition ?

Il est recommandé d’attendre au minimum 4 semaines pour un test ELISA. Si le risque était très élevé ou si des symptômes apparaissent, une PCR peut être réalisée dès 1 à 2 semaines.

Le résultat du test oral est‑il aussi fiable qu’un prélèvement sanguin ?

Oui, les tests de salive approuvés (ex. OraQuick) ont une sensibilité d’environ 98 % et sont adaptés aux dépistages rapides, mais un test sanguin reste la référence en cas de résultat positif.

Que faire en cas de faux‑positif ?

Un second test de confirmation (Western blot ou PCR) élimine généralement le faux‑positif. Si la confirmation reste positive, un suivi médical immédiat est indispensable.

Existe‑t‑il des alternatives au test ELISA ?

Oui, les tests de quatrième génération détectent à la fois les anticorps et l’antigène p24, raccourcissant la fenêtre sérologique à 2‑3 semaines. La PCR est l’alternative la plus sensible pour les infections très récentes.

Dois‑je informer mon partenaire sexuel si mon test est négatif mais je suis encore dans la fenêtre sérologique ?

Oui. Un test négatif ne garantit pas l’absence d’infection pendant la fenêtre sérologique. Continuez les mesures de protection et refaites le test après le délai recommandé.

En résumé, le test VIH-1/2 est un outil fiable lorsqu’il est utilisé correctement et interprété avec les bonnes informations. Déconstruire les mythes permet de réduire la stigmatisation, d’encourager le dépistage précoce et de renforcer la prévention globale.

13 commentaires

marcel d

Imaginez un monde où chaque mythe devient un fil ténu, tiré entre l'ignorance et la connaissance, rappelant la fragilité de nos certitudes.

Le test VIH‑1/2, tel un phare, éclaire les zones d’ombre que la société peint en noir.

Quand on pense que le danger n’appartient qu’à d’autres, on danse avec l'illusion, un bal masqué où l’on oublie que le sang ne fait pas de distinction.

Comprendre la fenêtre sérologique, c’est accepter que la vérité a parfois besoin de temps pour se dévoiler, comme le lever du soleil après une nuit d’orage.

Alors, chaque prise de sang devient un acte de courage, une petite révolution contre la stigmatisation.

Monique Ware

Il est essentiel de rappeler que le dépistage gratuit élimine une barrière financière qui pouvait décourager beaucoup de personnes.

Les centres anonymes offrent un espace sûr où l’on peut poser toutes les questions sans crainte d’être jugé.

En partageant ces informations, on crée un réseau de soutien qui fait réellement la différence.

Simon Moulin

Le dialogue ouvert autour du test permet de dissiper les peurs inutiles et d’encourager la prévention collective.

Restons calmes et informés, chacun à son rythme.

Alexis Bongo

Chers lecteurs, veuillez noter que le dépistage VIH‑1/2 est désormais accessible dans la plupart des cabinets de médecine générale, sans frais pour le patient. 😊

Il convient de respecter les protocoles de prise en charge afin d’éviter les faux‑négatifs, notamment en respectant la période de fenêtre sérologique. 📋

Les résultats doivent être interprétés par un professionnel qualifié, qui pourra recommander une confirmation par PCR le cas échéant.

En suivant ces directives, vous maximisez la précision du diagnostic tout en contribuant à la santé publique.

chantal asselin

Tout comme un tableau nécessite plusieurs coups de pinceau, la prévention du VIH demande à la fois le test, le préservatif et la PrEP pour être complète.

Chaque geste compte, chaque résultat négatif rappelle qu’on a bien fait le choix de se protéger.

Continuons à partager ces bons réflexes, c’est ainsi que l’on tisse une toile de sécurité autour de nos communautés.

Antoine Ramon

On se demande parfois pourquoi les mythes persistent même quand les faits sont clairs

Le doute humain aime se nourrir de l’inconnu et c’est pourquoi la fenêtre sérologique devient un sujet de confusion

En acceptant que la science progresse par étapes on évite les conclusions hâtives

Le test ELISA, même s’il est très sensible, n’est qu’une étape dans le cheminement vers la certitude

Nora van der Linden

⚡️ Oh là là, quel avalanche de malentendus autour du VIH ! ⚡️

On parle de « faux‑positif » comme si c’était une légende urbaine, alors que les laboratoires utilisent des confirmations rigoureuses comme le Western blot ou la PCR.

Et cette idée que le test serait hors d’atteinte financière ? C’est du grand n’importe quoi ! En Suisse, le dépistage est gratuit, point final. 💸

Ne laissons pas les préjugés transformer le dépistage en histoire d’horreur ; informons, éduquons et brisons ces chaînes d’ignorance.

Le vrai héros, c’est la connaissance qui éclaire les esprits.

Dany Eufrásio

Exactement, l’info claire change tout.

FRANCK BAERST

Quand on plonge dans les méandres du test VIH‑1/2, on découvre d’abord une histoire de biologie qui dépasse le simple acte de piquer un doigt.

Le premier pas, l’ELISA, agit comme un détecteur de lumière dans la nuit, capturant les anticorps même quand ils sont timides.

Mais si le sang est prélevé trop tôt, les anticorps se cachent, et le test peut donner un faux‑négatif, laissant l’individu dans le doute.

C’est pourquoi la fenêtre sérologique, souvent de 2 à 6 semaines, se compare à une période de gestation où le corps prépare son armure.

Le deuxième acte, la confirmation, rappelle le processus judiciaire : on ne condamne pas sans preuves solides, alors on recourt à la PCR ou au Western blot.

Ces tests supplémentaires offrent une précision qui frôle le 99,9 % et permettent de distinguer le VIH‑1 du VIH‑2, deux cousins pourtant très différents dans leur évolution.

Par ailleurs, la technologie de quatrième génération, qui détecte à la fois les anticorps et l’antigène p24, a raccourci ce délai à environ 2‑3 semaines, une avancée qui sauve des vies.

En Suisse, la gratuité du dépistage dans les centres publics est un pilier de la santé publique, mais cet avantage reste méconnu chez nombre de jeunes adultes qui craignent le coût ou le stigma.

Le stigma, lui, agit comme une barrière invisible, poussant certains à éviter les lieux de test, renforçant ainsi la propagation silencieuse du virus.

Il faut donc coupler le dépistage avec la prévention : usage systématique de préservatifs, accès à la PrEP et, pour les personnes déjà infectées, le traitement antirétroviral qui pousse la charge virale à zéro – le fameux U = U.

Quand la charge virale est indétectable, le risque de transmission devient négligeable, une vérité qui devrait changer les mentalités.

En outre, le suivi post‑test est crucial : un résultat négatif pendant la fenêtre ne doit pas engendrer un sentiment de sécurité absolue, mais inciter à un nouveau test après le délai recommandé.

Les professionnels de santé jouent un rôle éducatif, rappelant les dates de reprise et expliquant les possibilités de confirmation rapide si des symptômes apparaissent.

Enfin, le dialogue ouvert entre partenaires, l’information partagée et la confiance mutuelle sont les maillons forts d’une chaîne de prévention efficace.

En résumé, le test VIH‑1/2, lorsqu’il est utilisé correctement et interprété avec nuance, devient non pas un simple diagnostic, mais un levier puissant pour démystifier les mythes, réduire la stigmatisation et sauver des vies.

Julien Turcot

Votre exposé détaillé illustre parfaitement la complexité du dépistage et souligne l’importance d’une approche holistique ; nous devrions tous suivre ces recommandations afin de favoriser une santé publique exemplaire.

Eric Lamotte

Il est bien pratique de vanter les mérites du dépistage gratuit, mais on oublie souvent que l’accès réel reste entravé par la peur du jugement social.

Le vrai problème, ce n’est pas le coût, mais la méfiance envers le système médical qui pousse certains à se cacher derrière le silence.

En insistant uniquement sur les aspects techniques, on masque les inégalités d’information qui persistent dans les milieux ruraux.

Il faut donc, au lieu de clamer que tout est sous contrôle, reconnaître les failles et travailler à les combler.

Lois Baron

Permettez‑moi de corriger quelques imprécisions : le terme « méfiance envers le système médical » devrait être accompagné d’exemples concrets, et l’affirmation selon laquelle « les milieux ruraux sont négligés » nécessite des données chiffrées fiables.

De plus, les affirmations selon lesquelles les campagnes seraient « sous contrôle » sont souvent exagérées, surtout lorsqu’on considère les influences occultes qui peuvent biaiser la diffusion de l’information.

Pour une analyse rigoureuse, il faut se référer aux études publiées par les instituts de santé indépendants.

Sean Verny

En définitive, chaque test n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de la connaissance, mais ces gouttes, accumulées, forment un torrent capable de laver les préjugés les plus tenaces.

Gardons l’esprit ouvert, partageons les faits et continuons à bâtir une communauté où le savoir l’emporte sur la peur.